支援機器人材育成プロジェクトの

背景と目的

支援機器は、補装具や日常生活用具に限らず、幅広く障害者に役立つ機器として、2007年度の厚生労働省社会援護局長勉強会にて提唱された概念です。厚生労働省では、自立支援機器の開発促進事業等、支援機器の開発や普及に関する施策を実施してきました。

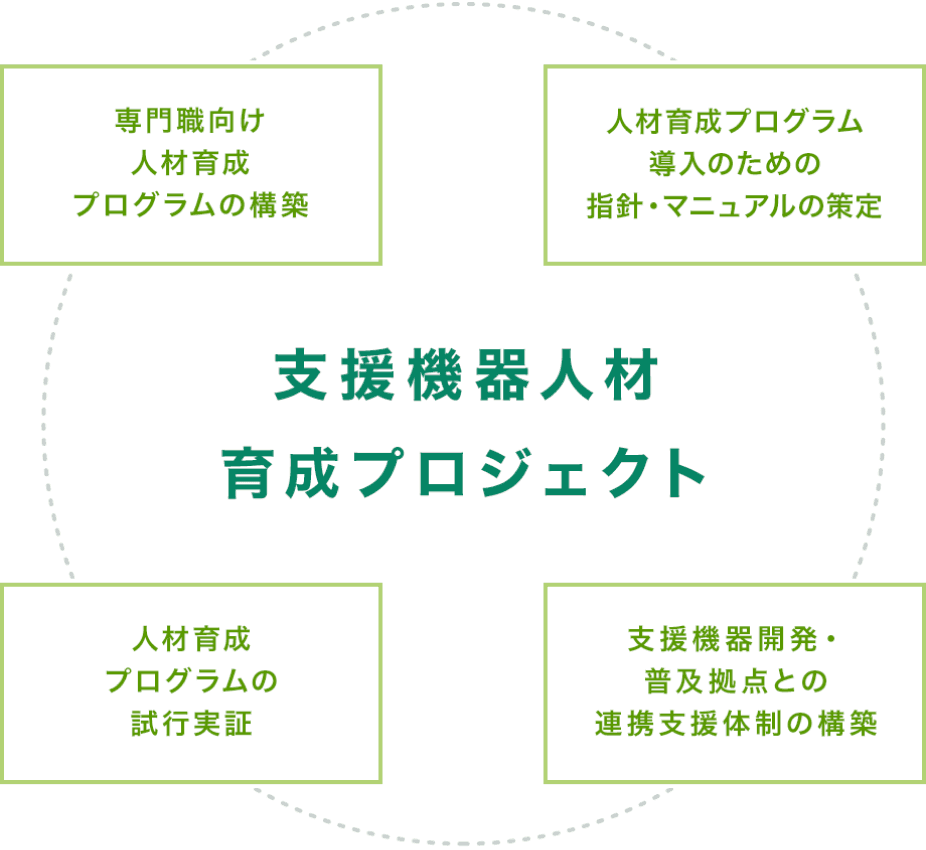

一方、近年の社会情勢の変化に伴い、支援機器のさらなる発展が求められています。社会の包摂性が進む中で、障害者の生活はますます多様化し、それに伴い支援機器に対する利用者のニーズも複雑化・多様化している中、医療・福祉・工学の専門職への支援機器に関する知識とスキルの向上が重要な課題となっています。本プロジェクトでは、障害者支援機器の開発・活用に関わる専門職や開発者の裾野を広げるため、支援機器の開発・活用プロセスでの実践的な学びの場を提供し、人材育成プログラムを策定・全国で試行実施することを目指しています。

本プロジェクトは、以下の研究費により実施しています。

厚生労働科学研究費 障害者政策総合研究事業「障害者自立支援機器開発・利活用に携わる医療・福祉・工学分野の人材育成モデルの普及促進に資する研究」(R6-8)代表:井上剛伸

研究実施体制

研究代表者

-

井上剛伸

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 福祉機器開発室長

研究分担者

-

硯川 潤

国立障害者リハビリテーションセンター研究所

福祉機器開発部長 -

石渡 利奈

国立障害者リハビリテーションセンター研究所

福祉機器試験評価室長 -

出江 紳一

鶴巻温泉病院 副院長

-

吉田 俊之

埼玉県立大学地域連携センター教授

-

二瓶 美里

東京大学大学院情報理工学系研究科 教授

-

白銀暁

国立障害者リハビリテーションセンター研究所

福祉機器臨床評価研究室長 -

松田 雅弘

順天堂大学保健医療学部 教授

-

門馬博

杏林大学保健学部 講師

-

向野 雅彦

北海道大学病院リハビリテーション科 教授

-

東 祐二

日本作業療法士協会 事務局長

-

福岡 達之

広島国際大学総合リハビリテーション学部 准教授

研究協力者

-

浅川 康吉

東京都立大学

-

井上 薫

東京都立大学

-

柿花 隆昭

東京大学

-

出口 弦舞

国際医療福祉大学

-

原 陽介

ライフトゥデイ

-

松井 孝子

国リハ病院

-

山崎 道晴

帝塚山リハ病院

-

伊藤 祐子

東京都立大学

-

大西 秀明

新潟医療福祉大学

-

北島 栄二

国際医療福祉大学

-

永見 慎輔

川崎医療福祉大学

-

前野 崇

国リハ病院

-

安田 和弘

東京保健医療専門職大

-

渡邉 慎一

横浜リハ

-

小野 敬済

東京大学

-

黒羽 真美

日本言語聴覚士協会

研究の流れ

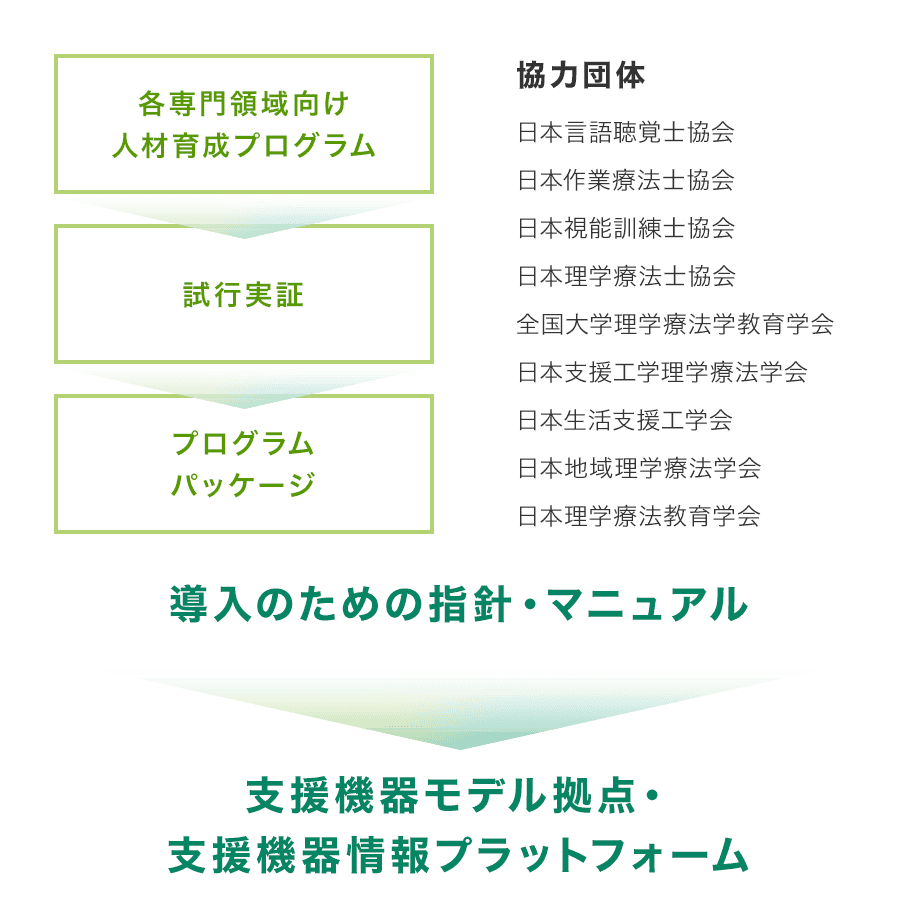

本プロジェクトでは、これまでの厚生労働科学研究で開発してきたコンテンツを基に、支援機器の開発・普及に関係する専門領域(言語聴覚、作業療法、視能訓練、理学療法、生活支援工学)にて、開発・普及人材育成を実施するための「各専門領域向けの支援機器開発・利活用人材育成プログラムパッケージ」を構築します。本パッケージは、プログラムを作成し、試行実証を行って改良しながら構築を進めます。

また、これと並行して、人材育成プログラムを円滑に導入するための「人材育成プログラム導入のための指針・マニュアル」策定します。

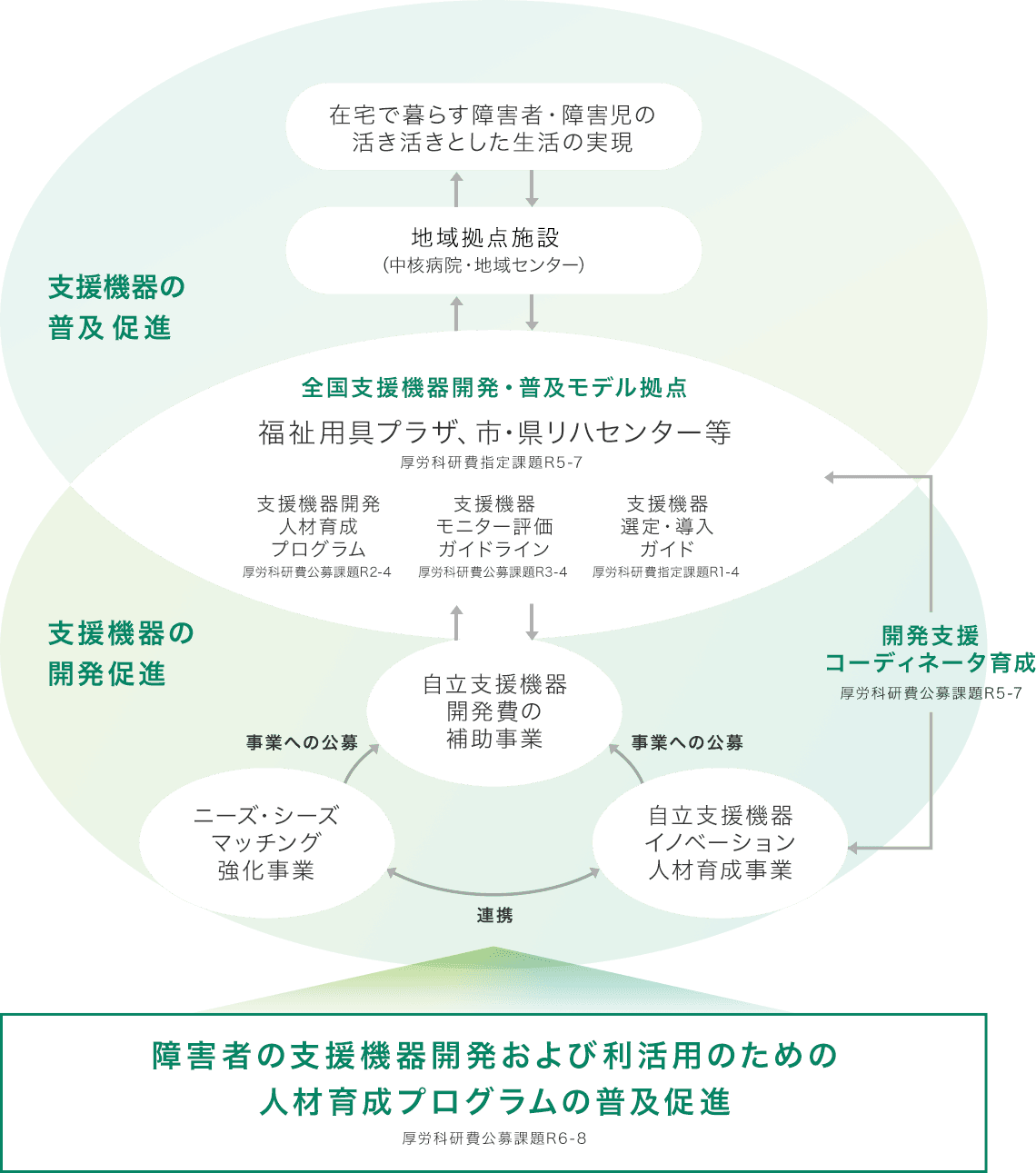

本プロジェクトは、以下、支援機器の開発と普及のための全国的なモデル拠点構築を行う「支援機器拠点構築プロジェクト」と連携して研究を進めています。本研究では、上述の人材育成プログラムの受講のための「受講者登録システム」を構築し、拠点構築プロジェクトで開発中の支援機器の開発と普及に向けた「情報プラットフォーム」に実装する予定です。

厚生労働科学研究費 障害者政策総合研究事業「支援機器の開発・普及のためのモデル拠点構築に資する研究」(R5-7)代表:亀山仁彦

人材育成プログラム導入の

ための指針・マニュアルの策定

各専門領域での支援機器に関する人材育成の状況や特徴を把握するため、全国の養成校や生涯教育機関において支援機器教育に関するアンケート調査を実施します。その結果を基に、各専門分野に共通する考慮点や注意点をまとめた指針を作成します。

さらに、この指針を基に、各分野に必要な事項を記載したマニュアルを作成します。マニュアルの作成は、各専門分野の関連団体と協力し、それぞれの実情に応じて行います。また、人材育成プログラムのパッケージ構築グループとも密接に連携します。

人材育成プログラム

パッケージの構築

障害者の生活の質を向上させることを目的に、各専門領域にあわせた領域ごとの支援機器開発や、支援機器利活用の人材育成プログラムを作成することを目的としています。

この人材育成プログラムは、厚生労働科研費等でこれまでに開発された「支援機器開発人材育成プログラム」「支援機器モニター評価ガイドライン・人材育成プログラム」「支援機器選定・導入ガイド」を核としています。プログラムの作成にあたっては、各専門領域の協力団体と密接に連携し、教育状況のヒアリングや情報共有の活動を通じて調査を行います。さらに、実証と改良を反復することで、各専門分野の実態に即した人材育成プログラムを構築し、効果的な学習パッケージとしてまとめます。これにより、実践的で応用可能な研修を受けた人材の育成を目指します。

支援機器拠点との

連携支援体制の構築

支援機器開発・普及拠点構築の研究チームとの連携し、本研究で構築する人材育成プログラムパッケージや導入指針、導入マニュアルなどの成果を広く公開するための情報コンテンツを作成します。

また、人材育成プログラムの受講者登録システムを構築し、支援機器拠点構築の研究にて構築している情報プラットフォームに組み込みます。

支援機器の開発・普及の促進に

向けた厚労省での取り組み

厚生労働省では、支援機器の開発・普及を促進するため、開発費の補助事業や人材育成事業、ニーズとシーズをマッチングさせる事業などを行っています。